5月30日上午,贵州省党政代表团从贵阳奔赴浙江宁波,一下飞机就乘车来到浙沪苏学习考察的首站——中国科学院宁波材料技术与工程研究所(以下简称中科院宁波材料所)。

这是一个非常年轻的研究所,成立至今仅19年。中科院宁波材料所由中国科学院、浙江省人民政府、宁波市人民政府三方共建,于2004年4月20日成立,是浙江省内第一家中科院直属研究所。

中科院宁波材料技术与工程研究所航拍(受访单位供图)创立以来,中科院宁波材料所紧密结合国际科技发展趋势和国家重大战略需求,形成磁性功能材料与器件、海洋新材料与应用技术、高性能纤维与复合材料3个优势方向和光电信息材料与器件、生物基高分子材料、新能源材料与系统技术、生物医学材料与技术、先进制造技术与装备5个特色方向,完善了“人才培养-原始创新-基础研究-技术攻关-系统集成”创新架构,呈现出较好发展态势,由高速发展进入高质量发展阶段。

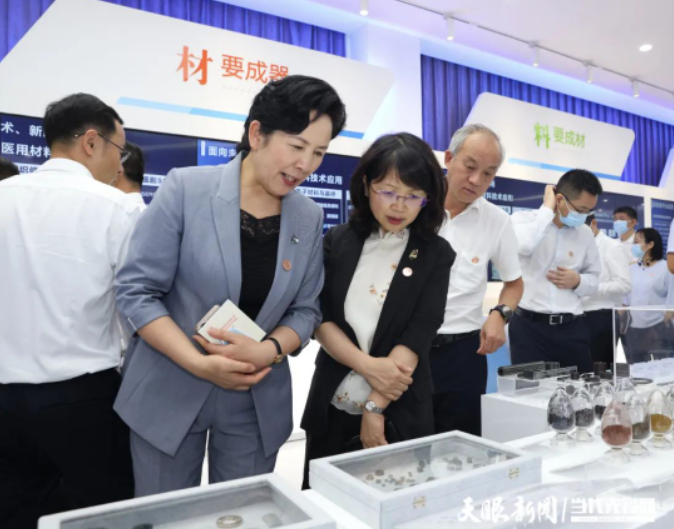

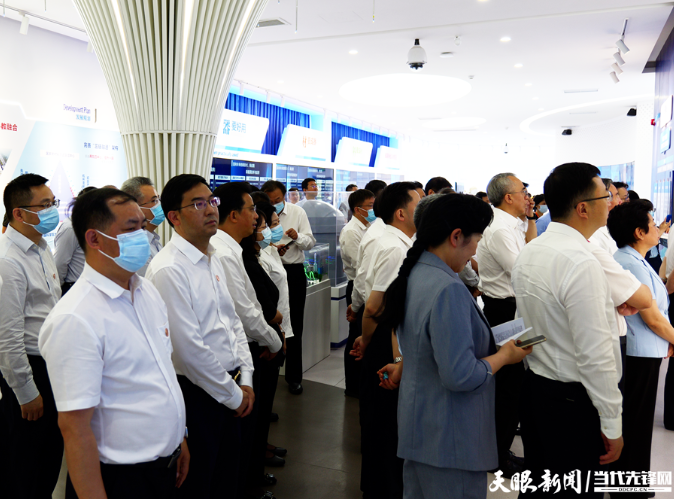

在中科院宁波材料所的展厅里,代表们详细聆听介绍,了解磁性材料、海洋新材料、碳纤维复合材料、石墨烯等方面的研究进展和应用情况,以及贯通产学研用全链条、加速科研成果转化、全力打造新材料科创高地、实现科技高水平自立自强有关情况。近年来,中科院宁波材料所承担了一批国家、中科院和地方重大任务,产出了一批重大成果。

瞄准国家的战略需求和区域经济发展的需求,中科院宁波材料所研发的石墨烯重防腐涂料,填补了我国在这一领域的空白,石墨烯重防腐涂料的性能指标在国际上处于领先地位。为了攻克碳纤维材料技术,中科院宁波材料所投入了大量的精力,目前研发的高强高模碳纤维已经处于国内的领跑地位。

采用自研的高性能永磁材料,中科院宁波材料所对精密伺服电机关键技术开展了创新性研究,形成了材料器件系统的完整技术链,为高端制造装备核心部件的国产化奠定了基础。

一组数据显示了中科院宁波材料所取得的斐然成绩:与国内1500多家企业和全球250多个知名机构开展了广泛合作,实现了大尺寸单晶金刚石、非晶软磁带材、弹性电子传感及其器件、石墨烯基重防腐涂料等100多项重大科技成果的转移转化;累计申请专利近5900件,授权专利近3200件,连续七年入选全国研究机构专利十强,专利授权量在全国科研机构排名前五,2022年荣获中国专利奖银奖;成功入选2017年国家第二批“双创”示范基地,获评2021年度国家中小企业公共服务示范平台。

“料要成材、材要成器、器要好用”,看着中科院宁波材料所展厅墙上这句醒目的标语,贵州省党政代表团的代表们找到了中科院宁波材料所的“成功密码”,也看到了中科院宁波材料所和贵州的合作前景。代表们认为,中科院宁波材料所有高新技术,贵州有丰富资源,两者携手必将闯出一片新天地,有效提升贵州资源开发利用水平,把贵州资源优势转化为经济优势,让科技更好服务地方高质量发展。

江浙沪是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。这次贵州省党政代表团考察的首站来到中国科学院宁波材料技术与工程研究所,学习宁波在科技创新领域的经验做法,充分说明了宁波在科技创新领域具有十分重要的地位。宁波科研实力雄厚,民营企业的创新能力非常强。目前,贵州省科技厅正与相关单位谋划新一代发电技术开发应用,与宁波科研院所有较大的合作空间。我们希望以这次代表团学习考察为契机,加强与宁波科研机构、相关企业的沟通对接,共同谋划合作项目,在科技助力贵州高质量发展中实现互利共赢。

贵州省党政代表团外出考察是贵州省深入学习贯彻党的二十大和全国两会精神,认真贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示批示精神的重大举措。代表团深入江浙沪,学习考察地区推动改革开放、产业发展等方面的先进理念、成功做法,进一步坚定了以高质量发展统揽全局的信心决心,积极争取考察地区进一步加大对贵州的支持力度,助力贵州加快推进高质量发展实现新跨越。作为贵州目前唯一的发电上市企业,黔源电力将按照省委、省政府和集团公司统一工作部署,在市值管理、ESG体系、生产经营方面打好提升上市公司质量“组合拳”,在创建国企改革“双百企业”中用足政策“工具箱”,在创建世界一流企业方面对标对表增强发展“推动力”,为贵州实现高质量发展贡献黔源力量。长三角地区是我国最具发展活力、创新能力的区域之一,对外开放程度也走在全国前列,跨区域协同发展对贵州发展具有重要借鉴意义。跨区域协同发展,最重要的是构建区域协同创新发展的运行机制或体系。贵州是一个典型的“三不沿”省份,但建设内陆开放型经济新高地的战略定位,西南综合立体交通枢纽的中心地位,四通八达的交通、航运,这些使得贵州实现跨区域协同发展成为可能。我们要落实好东西部协作机制,尤其要高质量落实好与长三角地区、粤港澳大湾区等地的深度合作战略合作协议,实现双方在产业、人才、技术等方面的多方位合作。同时,跨区域协同发展还体现在省内不同地域之间的优势互补上,体现在地区和产业发展如何避免同质化竞争、实现差异化发展上。这其中,如何实现全省统筹,做好顶层规划设计就成为关键因素。

责任编辑:陈婷 二审 李隽 三审 吴丹

上一篇:

【贵州日报评论员文章】谱写合作共赢新篇章

2023-05-31

上一篇:

【贵州日报评论员文章】谱写合作共赢新篇章

2023-05-31

下一篇:

山海共奋进 携手谱新篇|浙黔同向前 携手共发展

2023-05-31

下一篇:

山海共奋进 携手谱新篇|浙黔同向前 携手共发展

2023-05-31