贵州真有夜郎村

□叶辛

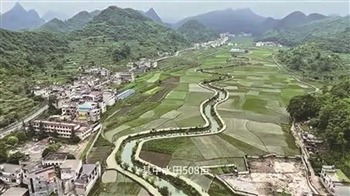

写过一篇小文《最后的夜郎遗存》,写的是贵州安顺市辖的紫云自治县猫营镇附近大山里的一个村庄,这个村庄曾经很偏远、闭塞,不为人所知。现今那里生活着300多个自称蒙正苗族人的乡亲。远近的寨邻说他们是真正的夜郎人后裔。夜郎国是中国西南地区由少数民族先民建立的第一个国家,出自司马迁《史记》的成语“夜郎自大”讲的就是国土面积很小的夜郎国国王自以为大的故事。那里的村民说自己是正宗的夜郎国国王竹王的后裔,至今保存着夜郎王的玉玺。

这样的说法被当地的文化学者和民俗专家认可。自从“村村通”在贵州实施、由文旅人士推介后,近些年里,竟有包括老外在内的几万人走进了这个名叫牛角井村的寨子。当时,我在村寨上参加了他们的节庆活动后有所思有所感,写下了一篇小散文。文章在北京的报纸上发表以后,当地的老乡和干部、曾在这块土地上插队的知青都很高兴。

却不料,黔北遵义有文人给我打来电话提出意见。那位文人说:“叶老师,你怎么可以认定那里就是夜郎遗存呢?我们这里才是啊!遵义市辖的桐梓县离县城30多公里,就有一个名副其实的夜郎村嘛!当年,我不是陪同你去过的吗?你忘记了?那地方的人,才是真正的夜郎人啊!”他又说:“我记得,我陪你去那一次,快走拢寨子时,迎面遇到几个老乡,你问他们路时,他们异口同声地说自己就是夜郎村的乡亲,还热情地给我们指了路。你当时还疑惑,这些人知不知道‘夜郎自大’的成语?他们的神情丝毫没有自卑感啊!”我怎么会忘记当年的夜郎行呢?桐梓是我喜欢的一个县城,主要是因为县里出过一个人物周西成。他是贵州历史上一个有着传奇色彩的人。40年前我在贵州省文联主办的《山花》编辑部工作时,问起贵阳市中心喷水池的原地名为啥叫铜像台。编辑部内外好几位年长的老同志都抢着给我介绍,说铜像塑的是贵州民国时期的名人周西成,现在讲的是他是民国时期的桐梓系军阀,当年他可是贵州省主席。可惜在与来犯的滇军打仗时死了……老同志们你一言、我一语,纷纷向我讲起周西成的轶事来,根本刹不了车。因为他们说话声气太大了,把隔壁书协、美协、剧协的人都吸引了过来,纷纭不绝地给我讲了好些周西成为人、判案、打仗时的故事。还有一位老同志直截了当地提议,你是写小说的,如果能把周西成写成一本书,那肯定好看!

这件事,吸引我去遵义时往桐梓跑。到了桐梓县城,除了天天有人眉飞色舞地给我讲周西成,我同时听说了夜郎坡那个地方。联想到“夜郎自大”的故事,我起了好奇心,提议也去那里看看。

不过,当年走马观花地看过夜郎坝之后,我真的没把当代村民视作夜郎人的后裔。我反而觉得,他们的生活形态和民风民俗,和我曾经插队落户当知青的砂锅寨和川南乡间相似。

现在经这通电话的提醒,拿夜郎坝和我写过的牛角井村开争,又进入了一个怪圈。什么怪圈呢?“夜郎自大”这个成语,虽然不能说是褒义词,可在贵州的好些地方,诸如毕节、六盘水、黔西南州等山村里,都会有人认真地对我说我们这里曾经是古代夜郎国的领地,不但有传说故事,还有文物等等,并且要带我去看。碰到这种情况,我往往只能笑笑。记得20世纪80年代,省里的学术界对此有过一番争论,热闹得不亦乐乎,结果不了了之,以“和稀泥”的方式结束了众人的争执,说凡有根有据言之夜郎的地方,都可能曾是夜郎国的领地。沧海桑田,历史时期不同,夜郎国的范围、都邑几经变化,只有一样可以确认,那就是文字记录下来的,有依据有事实,才能得到认可。

从这个意义上来说,桐梓县的夜郎坝村,在唐贞观十六年(642年)曾置珍州,珍州下辖有夜郎县,县治所就在夜郎坝。那么,至少可以认定,今天的夜郎村在1300多年前曾经是唐代夜郎国的所在地。而牛角井村还能拿出夜郎王的玉玺来,那么是否可以说,他们的历史更为久远一些,是古夜郎人栖息的地方呢?

贵州其他地方的偏远乡间,也有人说是古夜郎人生活过的地方,有的领我去看一截残破的城垣,有的指着挖开来的屋基,有的遥指山高处的悬崖,都讲是夜郎遗迹。比如说省会贵阳市花溪区有个偏僻的马铃乡,乡间的田坝坡地上产一种名为黑玫瑰的葡萄,村寨上的老乡就说这里的很多村民就是夜郎人的后裔。我听着他们介绍的美丽神话传说,联想到其他地方关于夜郎的话题,忍不住问:“这些夜郎人的后裔,和当代也就是今天我们接触到的村民,在生活习俗、人际交往、为人处世上有什么不同吗?”

“那倒没啥区别,说话做事,都和普通的乡间村民一样。不讲出来,那就几乎感觉不到。”给我介绍情况的马铃乡人一脸认真道。是啊!于是我把自己的思考说了出来:关于夜郎人的遗迹和传说也好,诸如夜郎村、夜郎王使用过的玉玺,关于贵州省里苗王的故事、苗王城的修复、布依王的传说也好,还包括彝族的土司城堡、已开发为热门旅游地的安顺屯堡文化集中地……凡此种种,只证明了一点,那就是我们中华民族的56个民族都曾经有过悠长的历史和文化遗存,随着历史的长河流传至今,殊途同归,都在以各自灿烂的文化点缀着多姿多彩的中华文化。鲜为人知的夜郎村、夜郎遗存也不例外。而我们要做的,就是把这一切保护好,留给我们的子孙后代。

凡化的民俗

□李天斌 整理

关岭坡贡凡化村,原来叫“繁花”,是布依族寨子,繁花意为花开得很多、很茂盛;后来,从安顺、平坝天龙等地迁来陈、王、杨三姓在这里定居,和布依族人居住在一起,后来布依族的族人们陆续地迁往其他地方,剩下来也没有多少了。“繁花”这个地名,后来改为“凡化”,当时老辈人们觉得“繁花”这个名字,主要意思是花开茂盛了,容易凋谢,喻意不太好,后来做纸(打报告)向上报,改成“凡化”。意思是教育子孙后代做一个平凡、有文化的人。

凡化村至今沿袭屯堡人的婚俗。举行婚礼的这天,男方要请押礼先生和属相相合的妇女随大“双喜”的轿子(现为彩车)“扶亲”,女方也请两个同样的妇女来“送亲”,扶亲送亲到女方家去亲的妇女要为女孩“揩脸(用两根线蘸水拇去额头脸上的开毛门上头”(梳发挽髻)。等“起轿”的吉时一到,点燃灯笼火把,“哭嫁”新娘在鞭炮和喜庆的唢呐声中哭辞父母,在扶亲送装小姐妹的簇拥下,由本家哥哥或兄弟背上轿,越走天越亮地迎光晨曦前往夫家。到夫家后,在司礼先生祭告喜神“吉日良展天地开张,车马回乡”等礼仪中下轿,在“相请新人鞍上过,荣华富贵万万年”的祝福声中,跨过门口的马鞍和象征家业兴旺的火盆,进入堂屋举行“拜堂”。盖因“一拜天地,二拜高堂,夫妻对拜,送入洞房”婚礼的高潮大同小异,恕不赘述。小夫妻在聪明伶俐的男孩“举案齐眉,比翼双飞;白头到老,子孙富贵”的祝福“四句”中进人洞房喝“交杯酒”后,司礼先生拿尺子、秤杆揭开新娘的红盖头举行“合卺”礼后,婚礼告一段落,接下来就是“三天不分大小”的可以同新娘子开玩笑的“闹新房”了。翌日上午的“受头”,是新人在红烛高烧的神龛前,按辈分给全家叔伯行礼磕头,受礼者以改口钱的红包回赠;下午由族中至亲接人到家中做客的“走破路”后,新娘就可以在家里自由活动了。第三天上午的“发客”和下午的“吃团圆饭”,由兄弟或侄儿接小夫妻到娘家去“回门”后,婚礼就正式谢幕结束了。

此外,凡化村民俗还有许多。比如春祭、跳地戏、唱花灯。

传承至少逾百年的春祭习俗是传统农耕文化的代表性仪式,凡化的春祭仪式称为“抬白云菩萨”,类同于贵州省非物质文化遗产“抬亭子”,举办时间为每年农历二月十八日,本质上是一个借助仪式形式教人维护国家统一、敬畏正义、团结乡邻、多行善举的民间信仰,在方圆几十里的村寨中都有较大影响。

凡化人最迟在清乾隆年间就已开始跳地戏。凡化存留、传唱的地戏主要有两堂,一是《楚汉争锋》,二是《唐宋争锋》,两堂地戏折子戏约有二十余出,表演时演员和面具互不重复、借用。两堂地戏的编创都出自凡化黎族人之手,编创时段为清嘉庆年间,编创人为陈世启、王贵等人。自此,两堂地戏一直流传下来。

唱花灯也是凡化民俗。凡化地戏弘扬的是“要为国家立世功”的家国理想,凡化花灯代表作《大闹元宵》则唱出了凡化人爱国齐家、团结互助、向善向上的精神品格。

天龙屯堡的“明朝时光”

□艾国华

说起贵州安顺,人们首先会想到雄奇壮阔的黄果树大瀑布、“中国最美水溶洞”龙宫、“喀斯特自然公园”格凸河,以及夏季平均气温21℃的中国避暑胜地。然而,你知道吗?安顺的大山之中居然还生活着一群六百多年前的“明朝人”。他们现在所说的话是明朝的官话,穿的服装是明朝汉人的长衣大袖,住的房子是石头砌成的江南民居。你要是问他是哪里人?他会告诉你,南京应天府人,当地人称他们为屯堡人。

屯堡是明朝最基层的军事单位,部队一边种田,一边戍边,粮草自给。屯堡人形成的屯堡文化成为安顺的另一张名片。乘着暑期休假,我慕名来到安顺屯堡文化的代表——天龙屯堡,去寻找大山深处的“明朝时光”。

天龙屯堡坐落在安顺市平坝区天龙镇,是贵阳通往黄果树瀑布的必经之地,也是贵州较早进行屯堡旅游开发的景点,成为很多人结识“屯堡”的第一站。

相比大城市的酷暑难耐,天龙镇是一方清凉的天地,舒适宜人。这几天天气真好,天空那么蓝,白云悠悠地飘,连空气也弥漫着淡淡的甜。眺望远山,层峦叠嶂,云蒸霞蔚;广袤田野,满眼青绿,稻花飘香。如果从高处俯瞰天龙屯堡,石舍俨然,碉楼林立,寨墙高耸,垛口密布。这些泛着银色光泽的石头筑成的山中堡垒,就像一块清莹秀澈的玉石镶嵌在大地上,冷硬中更显别具一格的美。

走进屯堡则是另一番景象,街巷幽深,戏楼喧闹,古树浓荫。而令我印象最深的是,这里满眼都是石头:石头的院门石头的房,石头的街道石头的墙,石头的碾子石头的磨,石头的碓窝石头的缸。就连屋顶也没有瓦,而是一方方切割得整整齐齐的石片,贵州八怪之一的“石板当瓦盖”在这里就能看到。当地人告诉我,安顺属喀斯特地区,石头多、土层薄,烧砖造屋并不现实,石头就成了最好的建材。石头垒成的房子相当牢固,可以防风、防水、防火、防腐蚀,民居与碉楼相连,形成易守难攻的建筑群。

漫步屯堡古街,仿佛进行一场历史的穿越,一景一物都展现当年的盛况。九道坎是最古老的建筑,最能展现屯堡建筑的艺术特点。它由九条石板路组成,每条石板路都是青石铺就,宽度仅够两人擦肩而过。这里每座沿街的石墙上都有十字形的“小窗户”,而从里面看,则是一个很大的洞。其实它是一个射击口,如果有敌人来攻,屯堡人就从这个“小窗户”用弓弩、火铳往外射,甚至用锋利的竹竿往外捅,而外面的弓箭想要射进来则非常困难。正如他们所说,“要看房子老不老,先看窗户小不小。”更令人称奇的是,弯弯曲曲、细细长长的街巷,纵横交错、宛如迷宫,敌人一旦闯进来,就可以“关门打狗”。这里还有低矮的石门“一夫当关,万夫莫开”,高耸的碉楼炮台“眼观六路,耳听八方”,独特的阵法布局“重重机关,处处杀机”……石头建成的屯堡民居无不折射出强烈的军事色彩。

这些屯堡人是从哪里来的?又是如何延续几百年历史的?导游向我讲述了他们的前世今生。

明朝建立后,当时的云南仍盘踞着元朝梁王把匝剌瓦尔密,他自恃山高路险,不肯降明。洪武十四年(1381年),朱元璋发动“平滇之役”,命征南将军傅友德率蓝玉、沐英等将领,统兵三十万,以摧枯拉朽之势,平定云南全境。这场战争调动南直隶(今安徽、江苏、上海)、江西、湖广和北方部分地区的军人,被称作“调北征南”。为了把贵州作为永久的战略通道,“平滇之役”后,明王朝在贵州拓宽道路、修设驿站,将西南诸省彼此连接,又让战后大军留驻在各咽喉要地,设置卫所,震慑四方。安顺,素有“黔之腹、滇之喉、蜀粤之唇齿”美称,因此成为重兵屯驻之地。

当时贵州人烟稀少,朝廷又发动“调北填南”大移民,大量家眷、商贾、工匠、农民迁居贵州,江淮水乡的吴侬软语在云贵山地响起。他们与世居本地的百姓交往交流交融,共同创造了“明代历史活化石”的屯堡文化。屯堡人就是六百多年前从江淮等地迁往贵州的屯军后代。天龙古镇牌坊上的那副对联进行了高度概括:“源出江淮六百年耕戍田垅,枝发云贵三千里守望家山。”

如今,在屯堡临街的石墙下、院门前,不时会看到身着宝蓝色宽袍大袖的女人,或纳鞋、或聊天,或摆摊,成为古镇一道美丽的风景。她们的穿着,你可能认为是少数民族服装,其实是明朝时期的汉服:头上缠着白色或黑色的帕子,两个耳朵上吊着长长的耳环,腰上系着青黑色的腰带,脚上穿着尖头绣花鞋。这种服饰俗称“凤阳汉装”,当时明朝人都以朱元璋老家的正统着装为荣。没有结婚的姑娘是不能戴头帕的,称为“小孃孃”。头戴白帕据说有两层含义,一是因为军屯的男人经常抽去打仗,随时可能战死沙场,所以戴白头帕,就是时刻准备为丈夫戴孝,表示对丈夫的忠贞,丈夫可以放心地去为国杀敌;二是太平盛世象征夫妻和睦、白头偕老。长辈为了与儿媳区分开来而包黑色的头帕。她们的银耳环,不仅仅只是装饰。过去贵州崇山峻岭,瘴气丛生,如果耳环的颜色变黑,说明此地有毒,不可久留,银耳环是可以用来识毒的。

丝织的腰带叫丝头系腰,长一丈二,宽一寸半,两头各带一个中空流苏笼,垂下的丝绦有两尺长。在屯堡,用于丝头系腰的量词是“棵”,就像在说一棵树。因为溯源而上,丝头系腰的丝线来自蚕茧,结茧的蚕儿则以绿绿的桑树叶为食,木质朴实,木性坚韧,幻化成丝头系在屯堡女人的腰间,女人们也便有了木的韧性,将根深深地扎入脚下的土地,开枝散叶,生生不息。她们穿的绣花鞋尖尖是往上翘起来的,以前里面藏着刀片,是女人的防身暗器,现在已经没有了。用一句顺口溜来形容屯堡女人的服饰,就是“头上一个罩罩,耳上两个吊吊,腰上一个扫扫,脚上两个翘翘”。

在天龙屯堡,让我更为震撼的是,用六百多年前的方言唱出的“地戏”。隔着几条巷子,就听到“演武堂”传来铿锵有力的锣鼓声和震耳欲聋的厮杀声。“地戏”属于傩戏的一种,是军队出征前震慑敌人、鼓舞士气的一种仪式,后来很多地方已消亡变种,但驻守在西南的屯堡人却将其保留了下来。“地戏”的演出以村寨为单位,演员都是地道的农民,表演风格古朴粗犷,内容只有南征北战的武戏,没有文戏,强调忠君爱国的主题。因演出不用戏台,就在村野旷地进行,故名“地戏”。它是屯堡文化中最具特色和活力的一部分,已列入第一批国家级非物质文化遗产,被誉为“中国戏剧的活化石”。

为发展旅游,天龙屯堡专门开辟“演武堂”表演“地戏”,供游人观赏。来到“演武堂”,只见演员头顶面具,脸罩青纱,背插小旗,手持刀枪,在锣鼓伴奏声中,互唱互打,场面热烈。看着挥舞的兵器、飞起的战袍,听着六百多年前的军中腔调,我想他们离开家乡的时候应该是无比的悲伤。但为了边疆统一、和平稳定,他们舍小家为大家,来到大西南这片土地上繁衍生息,书写了一段“寓兵于农、兵农兼务”的传奇历史。现在,他们通过“地戏”表演,传承和弘扬家乡的服饰、饮食、娱乐等文化习俗,寄托对故土的思念之情。

“应天策马驰黔中,戍边息戈重商农。烽烟远逝屯堡韵,千载犹存大明风。”一座石头古城,一身怀旧古装,一出原始古戏……屯堡在这里渐渐沉淀成一段记忆、一种生活、一方文化,在现代文明的辉映下愈发生动鲜活。你可以穿过时间长河,来贵州屯堡“梦回明朝”。

上一篇:

玩转消防科普“嘉年华” 共筑安全家园“防护网”

2024-11-22

上一篇:

玩转消防科普“嘉年华” 共筑安全家园“防护网”

2024-11-22

下一篇:

今日小雪

2024-11-22

下一篇:

今日小雪

2024-11-22