2021年9月,在全国上映的《我和我的父辈》这部电影,首次把80年前八路军冀中骑兵团拼死抗击日寇的故事搬上了荧幕。在这支抗日铁骑里,有一位从黔中安顺走出去的抗日英雄,他叫杨经国。

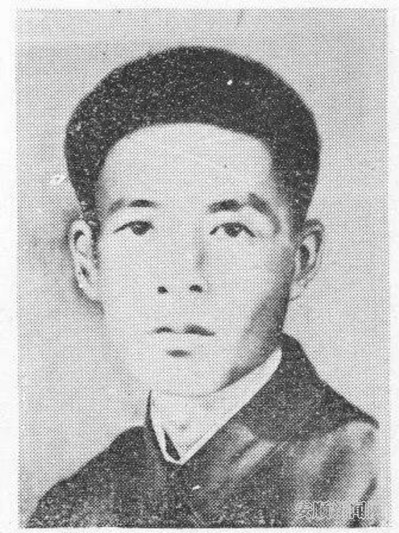

抗日英烈杨经国

杨经国,1916年出生于今贵州省安顺市普定县马官镇屯院村(杨家院)。

1933年初,杨经国考入省立贵阳高中,结识了身为中共地下党员的在校同学秦天真和徐健生,从此萌发了抗日救亡的爱国主义思想。1934年夏天,杨经国转学到北平,结识了在北平师范大学读书的贵州同乡傅以平(中共地下党员)和杜良俭,他们向杨经国介绍和提供了《生死场》《八月的乡村》《丰收》《大众哲学》《大众生活》等进步书刊,使他从中受到了革命教育。1935年,杨经国走上北平街头,参加了党领导的“一二·九”运动。

1936年,杨经国参加了在北平石驸马大街师范大学文学院正式举行的“中华民族解放先锋队”成立大会,成为第一批民先队骨干。随后光荣地加入了中国共产党。同年8月下旬,组织通知杨经国到东北军学兵队去学习。为了避免敌人的查究,杨经国更名为杨耀生参加了学兵队。他和一百多名队员一起,离开北平来到西安,编在学兵队一连三排九班,任政治副班长,做党的地下工作。

七七事变后,抗日战争全面爆发。1938年秋,杨经国被上级派到延安抗大学习。抗大毕业后,时任冀中军区司令员的吕正操将他要回冀中军区,任骑兵二团政治处主任。时值日本帝国主义发动对晋察冀大“扫荡”的初期,部队处在反“扫荡”的战争环境中,宵行昼宿。1941年春,杨经国带领骑兵团一个排去大城县农村开展宣传工作。当时,敌特活动猖狂,随时都有可能发生危险,但他不顾个人安危,深入到群众中去。他常利用集市群众多的机会,登台讲演,鼓励群众抗日,积极搞好春耕生产。

抗日英烈杨经国故居

1942年1月,骑兵团奉命袭击敌占区安平县城,毙伤敌30多人,俘伪军30多人,解救出民夫500多人,缴长短枪20多支、电话机5部、军刀10多把。

1942年5月,敌人开始了“五一”大“扫荡”。骑兵团在河北省饶阳、武强、安平县一带活动,进行反“扫荡”,袭击敌人,掩护群众转移。因骑兵团目标大,不便隐蔽,曾多次遭到敌机的轰炸,受到不少损失,为了缩小目标,便于隐蔽,伺机打击敌人,团党委决定将正在执行破击深(县)安(平)路的骑兵团分散活动。杨经国带领四连在深安以西活动,穿插在敌人据点与县城之间袭击敌人。

1942年5月11日夜,各连聚集在武强县沙尘洼村,准备召开干部会,总结和布置反“扫荡”工作。12 日上午9时,武强、饶阳、深县、安平等地的敌人一齐向沙尘洼合围上来。战斗持续到下午1时,情况十分危急。当时除了地面敌人二千多人向我军进攻外,还有三架敌机配合对我军进行轰炸扫射。杨经国和骑兵团卜云龙参谋长带领四连从武强沙尘洼突围出去后,转移到肃宁宫厅和高阳大典庄等地活动。

同年5月下旬,日寇清剿步步紧逼,斗争日益残酷,四连在上述地区多次与敌人遭遇。杨经国跃马持枪,指挥战斗,与敌人拼杀。在一次突围中,敌人在飞机的配合轰炸扫射下,疯狂进攻。因敌我力量悬殊,部队伤亡很大。杨经国乘的马被炸死,他不幸中弹,血洒疆场,壮烈牺牲,时年仅二十六岁。

杨经国牺牲后,王林先生以冀中骑兵团为素材,创作了短篇小说《十八匹战马》,他在文中引用了杨经国烈士的诗歌:“我们是来自民间的子弟兵/我们是来自民间的战马。”

中华人民共和国成立后,孙犁先生以杨经国烈士和冀中骑兵团为素材,创作了短篇小说《小胜儿》,文中的杨主任,就是杨经国烈士。

安顺市融媒体中心记者

鲁开伟

上一篇:

【促进高质量充分就业】安顺市2025年青年求职实训营 (第三期)在紫云开班

2025-08-27

上一篇:

【促进高质量充分就业】安顺市2025年青年求职实训营 (第三期)在紫云开班

2025-08-27

下一篇:

【牢记嘱托 展现新风采】安顺:从“一株苗”到“一条链”绘就中药材产业发...

2025-08-27

下一篇:

【牢记嘱托 展现新风采】安顺:从“一株苗”到“一条链”绘就中药材产业发...

2025-08-27