8月28日晚,《绿水青山中国答卷》第十一集——《山清水秀 魅力铜仁》即将在中央广播电视总台综合频道(CCTV-1)播出,生动展现铜仁在生态文明建设发展中的显著成效。

《绿水青山中国答卷》以“绿水青山就是金山银山”理念为主线,聚焦浙江湖州、湖北十堰、贵州铜仁、云南昭通等20个代表性城市和地区,用镜头丈量绿色征程,深入挖掘这些城市和地区在生态文明建设中的创新实践,系统梳理20年来我国在生态治理、绿色发展、人与自然和谐共生等领域的突破性成果,展现中国大地上发生的深刻的生态变革。

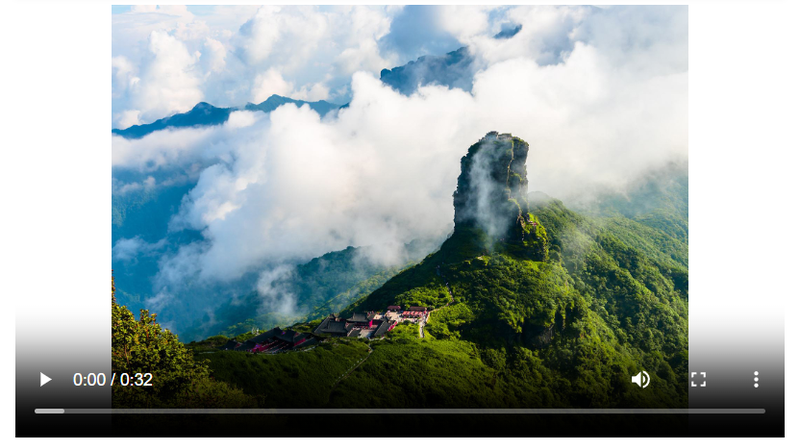

铜仁市是长江上游重要生态屏障,也是国家首批生态文明试验区之一。这片土地拥有得天独厚的生态资源禀赋,森林覆盖率达66.2%,其中世界自然遗产地梵净山森林覆盖率更高达98%,保存着地球同纬度最完好的原始森林,空气中负氧离子含量每立方厘米超过18万个,被誉为“中国天然氧吧”和“动植物基因库”。

梵净山风光。

作为梵净山国际天然饮用水博览会永久性举办地,铜仁有229条河流遍布于山岭间、掩映在茂林中,年可开发利用淡水资源总量132.21亿立方米;历经岁月浸润,31亿立方米浅层地下水富含40多种微量元素;6个优质水源点可与世界级品牌水相媲美。大自然的慷慨馈赠,赋予铜仁山水独特魅力。

用山水书写绿色答卷。近年来,铜仁始终将生态文明建设摆在全市工作的突出位置,立足资源禀赋、比较优势和产业基础,持续推动生态文明建设,确立了以生态文明引领绿色铜仁现代化建设的总体思路,提出建设“七个生态”、发展“六大生态产业”等具体路径。

绿色发展、生态优先毕竟只是概念,想要落地,还有众多深层次的问题待破解。保护修复生态,促进“两山”转化,离不开改革创新。

铜仁市坚持制度先行,先后制定《铜仁市锦江流域保护条例》《铜仁市梵净山保护条例》《铜仁市农村饮用水管理条例》等地方性法规,出台《铜仁市生态文明建设规划》《关于进一步落实生态优先绿色发展的意见》等政策文件,形成了系统完善的生态文明制度体系。

在梵净山保护中,创新建立“联防联管联治”网格体系,覆盖周边3县69村,设立专属“生态法庭+警务区”模式,形成司法与执法闭环。2024年,梵净山生物多样性保护修复项目典型做法入选《国家生态保护修复公报》,保护成效达国际先进水平。

梵净山下翠绿掩映中的土家山寨。

生态保护不是简单的“封山育林”,而是遵循自然规律的系统工程。铜仁深谙此道,在梵净山区域建设生态廊道7条,为黔金丝猴等珍稀动物迁徙交流构筑了关键的“生命通道”;面对石漠化难题,跳出“头痛医头”的旧模式,创新推进“山水林田湖草沙”一体化治理,通过植被恢复、土壤改良等技术让“石头山”重披绿装。

针对历史遗留的锰污染问题,铜仁成立专项工作领导小组,对涉锰的矿、企、库、站实行“四个一策”治理,推进绿色矿山建设。通过淘汰关闭、停产整合、升级改造等措施,松桃自治县的锰产业已逐步实现绿色转型,曾经的“村村点火、处处冒烟”景象不复存在。

铜仁市生态建设的大手笔、大气魄、大动作,一次又一次刷新着人们的感官。将全市超三分之二的土地纳入生态保护红线,梵净山世界自然遗产地内,旅游设施建设必须“精打细算”,民宿审批需多部门联合审查;乌江、锦江告别“各管一段”,跨区域补偿机制让污染者付费、受益者补偿,上下游共护一江清水的合力加速形成……

这些制度“硬约束”,不仅为生态“留白”、为未来“储值”,更以刚性力度擦亮了铜仁高质量发展的生态底色。

如今的铜仁,正在“两山”理念指引下,将生态优势转化为发展优势,走出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展道路。

聚焦新型工业化做特色生态工业,着力突破高效采选冶技术,围绕“锂电池及材料、钠电池及材料、废旧电池回收利用”三条产业链打造新能源电池及材料产业链,加快打通本地锰矿到新型锰材产业化路径,奋力打造千亿级新型功能材料产业集群。

大龙开发区新材料产业集群。

聚焦农业现代化做优生态农业,健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度,大力发展新型农村集体经济,建成生态茶、生猪、蔬菜3个百亿级产业集群,正在加快形成牛羊、家禽2个百亿级产业集群,抹茶、肉牛、红薯等优势单品取得突破性发展。

聚焦旅游产业化做强生态旅游,加快梵净山世界级旅游景区规划建设,健全万山朱砂矿系列文化遗产保护机制,做优中南门古城、石阡温泉、马拉松赛道等品质魅力,着力打造国际知名生态旅游目的地。

奋进新征程使命在肩,展现新风采梦想催征。铜仁市将持续推进扩绿、兴绿、护绿行动,完善“一核四区四廊道”生态安全屏障,推动生态环境“高颜值”与经济发展“高质量”协同并进,奋力在生态文明建设上出新绩,为建设绿色发展先行示范区奠定坚实基础。

来源:天眼新闻

上一篇:

贵州:“三个经济”探新路

2025-08-28

上一篇:

贵州:“三个经济”探新路

2025-08-28

下一篇:

现在出发!避暑就来遵义:丹霞映酒香,红色藏温柔,来了就不想走

2025-08-28

下一篇:

现在出发!避暑就来遵义:丹霞映酒香,红色藏温柔,来了就不想走

2025-08-28