岁月的长河奔腾不息

但历史的记忆却永不褪色

永远铭刻在中华儿女心中

在黔西北的群山间

毕节这片红色热土孕育了无数

铁骨铮铮的抗日英雄

刘仁、李绍武、刘斌文

三位出身贫寒的农家子弟

从乌蒙山麓走向抗日战场

以血肉之躯筑起民族脊梁

他们的生命轨迹虽各不相同

却共同谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌

刘仁(1919 ~ 1943),原名刘传辉,初中文化,1919年出生于原毕节县(现七星关区)一个贫苦农民家庭。

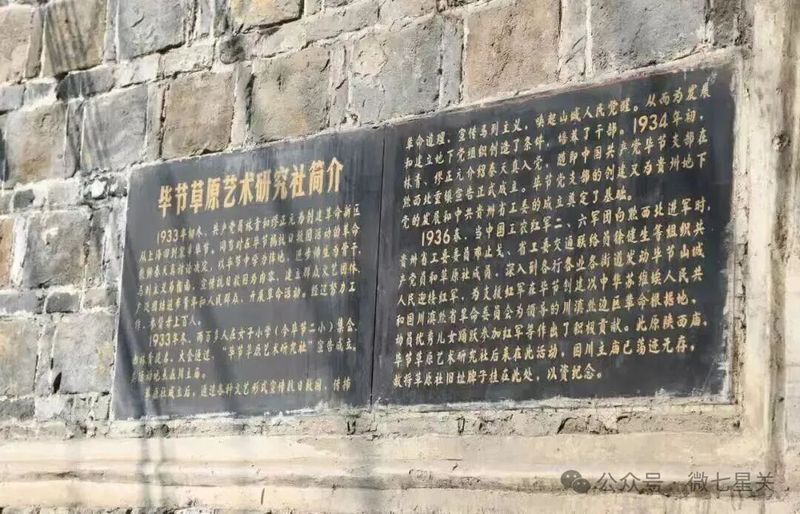

“九一八”事变后,全国人民抗日救亡热情持续高涨,毕节民众也纷纷涌上街头,声讨日本侵略者的罪行,响应全国的爱国斗争。此时,毕节开展抗日救亡活动的主力军“毕节草原艺术研究社”成立,刘仁常在地下党领导的草原艺术研究社阅读进步书刊,聆听革命志士的演讲,接受抗日救国的革命思想。在学习理论知识的过程中,刘仁萌生了爱国主义思想。

“当兵就要当红军,天下工农来欢迎,指挥作战都一样,没有人来压迫人……”1936年,毕节的大街小巷流行着这样一首歌谣。歌谣激起了乌蒙儿女的革命斗志,也就在这一年,16岁的刘仁毅然报名参军。

他16岁报名参军,爬雪山、过草地经历数百次战斗,功绩突出。在抗战中他参加过雁门关伏击战、晋西围攻战晋察冀战斗、平原歼灭战、百团大战等战役。

时任八路军120师师长的贺龙(右)指挥雁门关伏击战

1943年,刘仁率部队开赴华北战场,这时,正值日寇对八路军华北敌后抗日根据地进行大扫荡。面对日本侵略者的扫荡,刘仁身先士卒,英勇抗敌,不幸在华北战场的一次激战中负重伤,被日军抓捕。日军当场用刺刀指着他的胸膛,逼问他八路军的主力在哪里?朝什么地方转移?面对凶狠残暴的日寇,刘仁怒视着敌人,临死不屈,毫不畏惧,日军见什么都问不出,残忍地将他活埋。

百团大战:八路军破坏日军工事

刘仁牺牲时

仅仅 24 岁

他为中国人民的解放事业

流尽了最后一滴血

表现出来的民族气节为人们所颂扬

激励着一代代人奋勇前行

李绍武(1907 ~ 1957),毕节县(今七星关区)长春王丰人,因家庭贫困,他自幼便充当了家里劳动力的角色,并在与土地打交道的过程中逐渐成长。

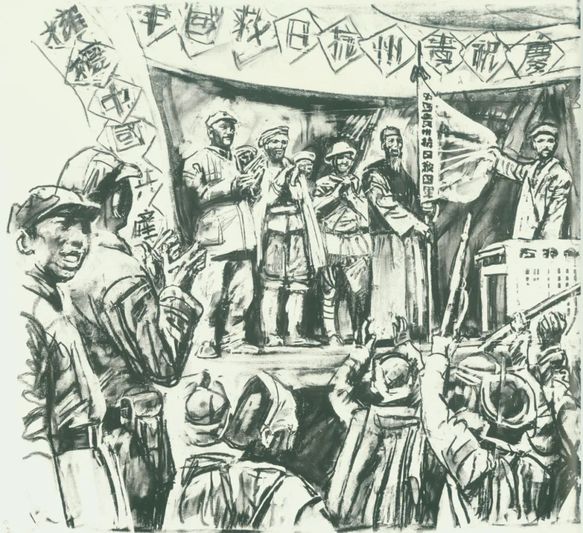

1935年2月,李绍武参加红军,并任川滇黔边区红军游击队分队长。1936年2月9日,在毕节地下党和地方武装的接应下,贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的中国工农红军二、六军团,不费一枪一弹拿下了黔西北重镇毕节县,百花山上飘扬起“中华苏维埃共和国川滇黔省革命委员会”的大旗。

中华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会旧址

中华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会旧址

同年2月,李绍武被组织派往贵州省工委从事地方民运工作,配合红二、六军团宣传动员群众进行扩红。乌蒙大山深处,五千多英雄儿女参加红军,仅毕节县就有3000多人加入抗日队伍。

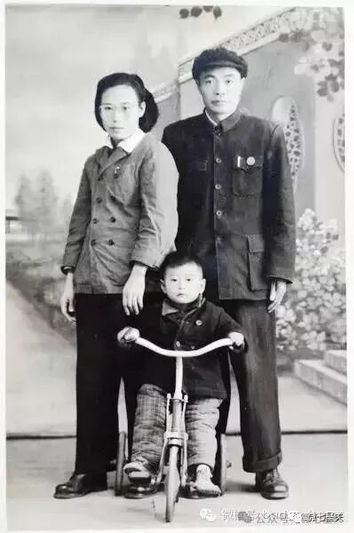

1952年,李绍武、王英夫妇和儿子李西贵合影

1936年9月,李绍武加入中国共产党,后随红二、红六军团参加长征,北上抗日。李绍武在一路的枪林弹雨中,闯关夺隘,冲锋在前,九死一生。

1954年,李绍武、王英夫妇和儿子李西贵合影

1937年7月,全面抗战爆发后,红二方面军改编为八路军120师,李绍武在120师358旅716团3连担任连长并兼指导员。在抗日战争中,李绍武直接战斗在最前沿,与穷凶极恶的日寇面对面进行了殊死拼搏。他参加了忻口会战,首战雁门关,带领连队浴血奋战,取得了雁门关伏击战大捷的胜利。

图为358旅716团在雁门关以南黑石头沟伏击日军运输队

1938年10月,八路军120师挺进冀中,李绍武任三五八旅七一六团一连指导员,在此期间,曾在120师教导团参加过短期培训。李绍武参加了华北敌后战场著名的齐会大捷、陈庄歼灭战,百团大战等战斗和战役。

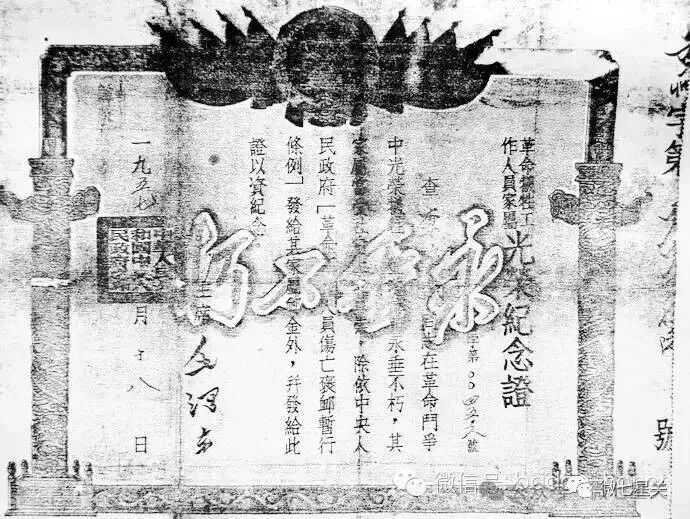

1957年1月25日

李绍武不幸牺牲后

毛泽东主席亲自在荣誉证上

题写了“永垂不朽”的挽词

由民政部颁发了革命烈士证书

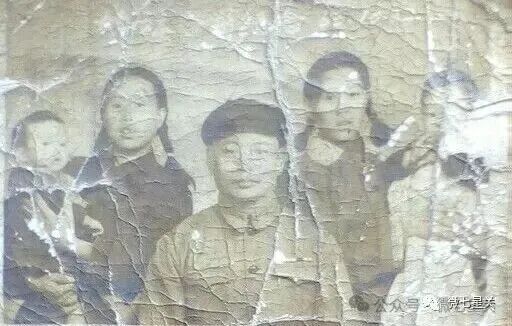

1963年7月,刘斌文(中)和两个妹妹及外孙合影

刘斌文(1919 ~ 1983),又名刘正祥,彝族,1919年出生于毕节县(今七星关区)小吉场镇新建村。1936年2月,从毕节参加红二、红六军团。同年6月,加入中国共产党。曾参加晋西临武战斗、五台山堵击战和百团大战。

1938年,在战斗中负重伤,成为三等甲级残疾。“一颗子弹从他的肩部贯通,病情一直没有好转。当时八路军方面的主治医师因为医药条件所限,准备将患肢直接锯掉,我爸爸坚决不同意。他说,战士要拿枪打仗,没了手怎么能行?”据刘斌文女儿刘莉回忆,后来经白求恩大夫治疗后,免于截肢。

1936年2月,红二、红六军团部分干部在大定(今大方)合影

病愈后,刘斌文又参加了河南蒙县战役、晋西北保卫战。在抗战最艰苦的年代,他参加了南泥湾大生产运动和延安整风运动。1945年10月,他随三五九旅挺进林海雪原,参加了围攻长春、解放辽阳、三下江南追剿谢文东等战役和战斗,为中华民族的解放作出了重要贡献。

中华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会旧址

1983年,刘斌文病逝后,《辽阳日报》于5月27日发表了《向刘斌文学习》的文章,称赞刘斌文的一生是革命的一生、战斗的一生,是中国共产党优秀党员、人民群众学习的楷模、中国人民的好儿女。

中华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会旧址

曾经在枪林弹雨中戎马一生

为中华人民共和国成立甘洒热血的

老红军战士们或已渐行渐远

或是风烛残年

但他们的人生足以被历史铭记

他们的精神,是一座永不磨灭的丰碑

矗立在毕节人民的心中

激励着一代又一代后人不断前行

来源:微七星关

上一篇:

图云关抗战记忆(三)|传承

2025-09-03

上一篇:

图云关抗战记忆(三)|传承

2025-09-03

下一篇:

毕节,“酸Q”了!

2025-09-03

下一篇:

毕节,“酸Q”了!

2025-09-03