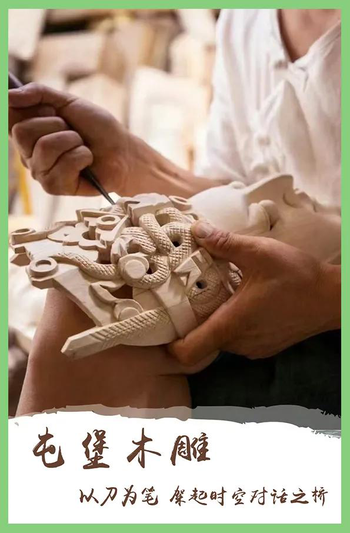

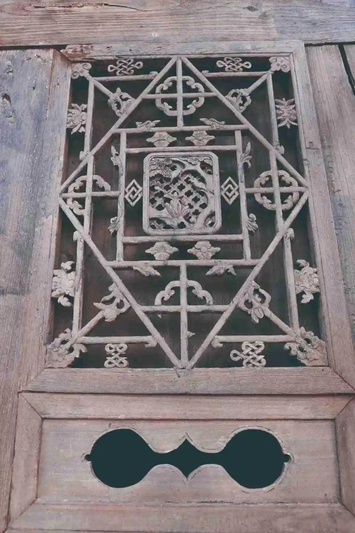

屯堡木雕的起源 与一场改变地域文化格局的军事行动紧密相连 明洪武年间,为巩固西南边疆,朝廷推行“调北征南”政策 数十万江淮军民携家眷、带技艺远赴黔地 在安顺一带筑起屯堡定居 初到异乡,军民既要抵御外敌、开垦荒地 也需用熟悉的文化形式慰藉乡愁 木雕,便成为承载双重需求的载体 这是刻在木头上的“屯堡迁徙史” 也是屯堡人以刀为笔书写的山河答卷 2009年,屯堡木雕被列入贵州省第三批省级非物质文化遗产名录 迁徙的刻刀 屯堡人建造村寨时 既需防御工事的坚固实用 又眷恋江南家居的精致雅致 因此,早期屯堡木雕主要服务于军事防御与日常生活的双重需求 经过数百年沉淀 屯堡木雕逐渐摆脱对江淮技艺的单纯模仿 与贵州本土文化深度融合 形成独树一帜的风格 这种交融并非简单拼接 而是从材质、题材到技法的全面重构 在材质上 匠人放弃江南常见的软木 改用贵州本地白果木、梓木等硬木 适应了黔地潮湿的气候 也让雕刻更易呈现细腻纹理 在技法上 保留江南浅浮雕、镂空雕的细腻 又融入贵州少数民族木雕的粗犷力道 让作品更有力道 信仰的载体 随着地戏的兴起 木雕技艺完成了第一次质的飞跃 地戏作为屯堡文化的核心标识 源于明代军中的"傩仪" 用于祭祀祈福、操练军士 而面具(俗称"脸子")则是地戏的灵魂所在 地戏面具尺寸通常为一尺长、五寸宽、三寸厚 内部掏空以减轻重量 雕刻工艺则形成了固定范式 先按文将秀气、武将刚气等标准塑形 再用平刀勾勒轮廓、圆刀刻画细节 最后以斜刀处理衣纹褶皱 匠人会依据《三国演义》《说唐》等小说对人物性格的描述 以固定色系表达角色特质—— 红色表忠勇 白色显奸邪 黑色见刚直 蓝色寓勇猛 这种色彩编码与雕刻技法的结合 使地戏面具成为"看得见的史诗" 也让木雕技艺成为文化传承的重要媒介 除了地戏面具这一精神载体 屯堡木雕更渗透在日常生活的肌理之中 从"有刻无类"的建筑装饰到实用器物的雕花 木雕成为屯堡人表达生活理想的方式 形成了"屋有雕饰,器有花纹"的风尚 活态的传承 屯堡木雕不仅是一种工艺 更是屯堡文化的活态载体 承载着族群的历史记忆与文化认同 进入现代社会 屯堡木雕曾因生活方式转变面临传承断档 但在匠人、政府与年轻一代的共同努力下 它正以新姿态焕发生机 老匠人坚守传统 通过口传心授 将“地戏面具雕刻”“民居花窗制作”等核心技艺完整保留 政府搭建平台 建立屯堡木雕博物馆、举办技艺培训班 让更多人了解这门手艺 年轻传承者则主动创新 将木雕元素融入文创产品 并通过短视频记录雕刻过程 让屯堡木雕走进大众视野 如今,屯堡木雕的文脉 正在“守正”与“创新”的平衡中 走向更广阔的未来。

上一篇:

“新乡村故事里的‘十四五’民生答卷”系列报道之一 | “小包裹”串起民生...

2025-11-05

上一篇:

“新乡村故事里的‘十四五’民生答卷”系列报道之一 | “小包裹”串起民生...

2025-11-05

下一篇:

工行安顺安大支行:零币清点显担当 温情服务暖人心

2025-11-05

下一篇:

工行安顺安大支行:零币清点显担当 温情服务暖人心

2025-11-05