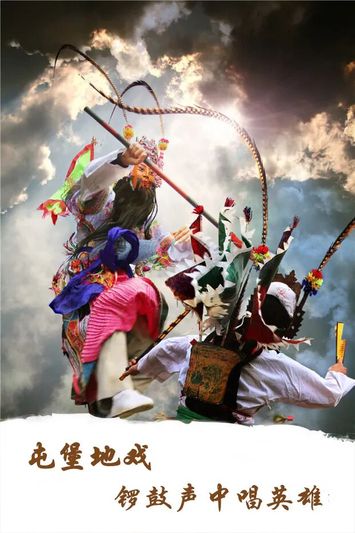

每当锣鼓声穿透晨雾

一张张彩绘假面便从木箱中苏醒

红脸的关羽眉梢挑着忠义

黑脸的张飞额间刻着刚猛

金面的秦琼鬓边缀着英气

这是国家级非物质文化遗产

被誉为“明代军屯活化石”的屯堡地戏

源于军屯的“戍边记忆”

屯堡地戏的诞生

与明代军事历史紧密相连

明初,朱元璋为巩固西南边疆

实施“调北征南”政策

派遣数十万军户携家眷前往贵州

建立屯垦戍边的“屯堡”

这些远离家乡的军人为缓解思乡之情

这些远离家乡的军人为缓解思乡之情

同时保持军队的纪律与士气

便将战场上的英雄故事

练兵动作与民间戏曲形式结合

创造出了地戏

最初的地戏并非单纯的娱乐表演

最初的地戏并非单纯的娱乐表演

而是具有“军事训练”与“文化凝聚”双重属性

表演者多为屯堡中的成年男性

他们模仿战场上的攻防动作

演绎《三国演义》《隋唐演义》等

书中的英雄事迹

既锻炼了身体

又通过故事传递忠义、勇敢的精神

表演场地多选在村落的晒谷场、空地等

开阔处

无需搭建舞台

“地”上表演的形式也因此得名

成为区别于其他戏曲的显著特征

联结情感的精神纽带

地戏于屯堡人而言

早已超越了艺术的范畴

六百年间,地戏通过口传心授

将“忠义”“勇敢”“家国情怀”等价值观

传递给一代又一代屯堡人

成为融入日常肌理的精神寄托

它还见证着屯堡人的出生、成长、老去

陪伴他们度过艰难的岁月

也分享他们丰收的喜悦

当村里有人家办喜事

会请地戏班来表演

用英雄的故事祝福新人

婚姻美满、家庭和睦

当农作物丰收

村民们也会用一场热闹的地戏

感谢大自然的馈赠

祈求来年风调雨顺

即便在现代生活的冲击下

屯堡人的生活方式发生了许多变化

但对地戏的热爱与依赖从未改变

时代同频的守正创新

六百年的锣鼓声穿越时空

作为“明代军屯活化石”的屯堡地戏

既未在岁月中褪色

也未因时代变迁而失活

它在“变”与“不变”的辩证中找到平衡

它在“变”与“不变”的辩证中找到平衡

不变的,是代代相传的精神内核

从明代军屯士兵

用假面演绎《三国》英雄

到如今屯堡人在春节演“赵云救主”

地戏始终以“忠义、勇敢、担当” 为

核心价值观

改变的,是拓宽边界的传播路径

在贵州非遗博览会上地戏与苗族银饰、侗族大歌同台亮相

在北京、上海的文化展厅里

它用假面与锣鼓吸引都市观众

在法国、日本的民俗艺术节上

它让外国友人见识到

中国民间艺术的魅力地戏

不再是“屯堡人的自娱自乐”

而是“大众可感知的文化符号”

屯堡地戏的 “变”

不是对传统的背离

而是在坚守根本的基础上

用更贴近当代生活的方式“活”下去

让古老艺术与年轻一代、

与广阔世界产生联结

上一篇:

屯堡文化调研采风行走进九溪村、吉昌村

2025-11-06

上一篇:

屯堡文化调研采风行走进九溪村、吉昌村

2025-11-06

下一篇:

以东西部协作助力企业发展 安顺伏特电子2025年冲刺3000万销售额

2025-11-06

下一篇:

以东西部协作助力企业发展 安顺伏特电子2025年冲刺3000万销售额

2025-11-06