让历史告诉未来

——毛主席和中央红军长征过安顺史实述略

□文龙生

一、毛主席在遵义会议前后

三十年代初,红色革命风起云涌,星火燎原,中国共产党领导的工农红军创立了十三个革命根据地。最大的根据地是毛主席、朱德领导创建的中央苏区,包括20多个县,5万多平方公里,250万人口,10余万红军。毛主席最了解中国,懂得中国革命,率领中央红军取得了三次反围剿的重大胜利。而左倾路线者是教条主义,不了解中国实际,只会照搬苏联革命模式。左倾机会主义者排斥毛主席在党和红军的领导。1931年11月赣南会议,撤销毛主席中央局代理书记职务,特别是1932年10月宁都会议,左倾路线者撤销毛主席红军总政委职务,毛主席失去兵权,仅是一个有职无权的苏维埃政府主席,不能参加军事会议,更不能领导和指挥红军。由于左倾机会主义者军事上瞎指挥,中央苏区第五次反围剿失败,中央红军损失三万六千人,苏区岌岌可危,即将沦陷。中央只得将红军主力和党政军机关实行大转移,进行长征。

中央红军长征中,因为左倾机会主义者的错误领导和指挥,红军出师不利,屡遭挫折,特别是湘江战役中,伤亡大半,八万六千人仅剩三万余人。红军渡过湘江后,中央召开通道会议、黎平会议、猴场会议,毛主席正确的军事思想得到贯彻,中央红军重新制定战略计划。1935年1月到达贵州遵义。中央政治局于1月15日至17日召开遵义会议,毛主席当选政治局常委,确立了在党中央的领导地位。红军四渡赤水之间,中央召开扎西会议和苟坝会议,毛主席成为三人军事小组重要成员,有了军事领导权和指挥权,成为实际上最重要的决策者和军事统帅,名正言顺领导指挥红军长征。从此以后,中央红军在毛主席的领导和指挥下,变被动为主动,转危为安,取得了攻克桐梓、娄山关、遵义的胜利,歼敌两个师另八个团,打死打伤敌人两千多人,俘虏敌人三千多人,取得了长征以来最重大的胜利!

遵义会议前后的事实,说明了党和红军,有毛主席的领导和指挥,就能转危为安,反败为胜,否则,就要遭受挫折,遭受失败,甚至全军覆没的危险。老一辈无产阶级革命家陆定一同志,有句话讲得最精辟:中国革命没有毛主席,不得了,有了毛主席,了不得!

二、毛主席和中央红军长征过安顺的六天五夜

1935年4月初,中央红军四渡赤水后,除留罗炳辉、何长工带领红九军团在乌江北岸,伪装成主力,迷惑敌人,毛主席率领红一军团、红三军团、红五军团和军委纵队,迅速南渡乌江,佯攻贵阳,在贵阳督战的蒋介石生怕当红军俘虏,赶紧调滇军主力孙度纵队救驾,造成云南兵力空虚,毛主席高兴地说,将滇军调出来就是胜利!他率领中央红军从贵阳和龙里之间,每天以一百二十里的速度,向黔南和安顺急行军,去渡北盘江,直插云南。

中央红军进入安顺,是1935年4月13日,离开安顺是4月18日,共六天五夜。

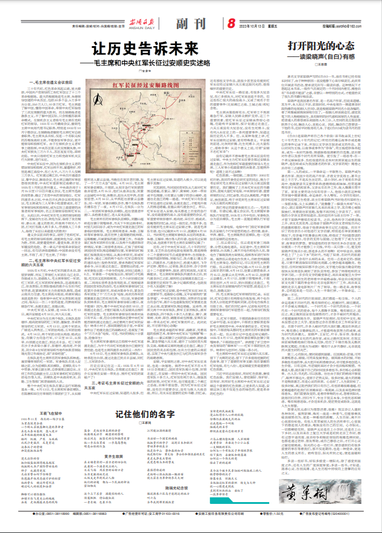

中央红军分为左右两个纵队,右纵队是彭德怀、杨尚昆领导的红三军团,董振堂、李卓然领导的红五军团。4月13日,这两个军团从广顺进入西秀区,三军团驻鸡场,五军团驻杨武。4月14日,两个军团分别从鸡场、杨武出发,向镇宁方向急行军,17日至18日,从坝草、白层渡过北盘江,到达贞丰县。红三军团在沙子乡弄染小寨子,彭德怀、杨尚昆、叶剑英、刘少奇4位军团领导和当地布依族首领陆瑞光签订作战协定,即“弄染结盟”。

左纵队是毛主席所在的军委纵队和林彪、聂荣臻率领的红一军团。军委纵队在进入安顺之前,分为前梯队和后梯队。前梯队有5个中常委,军委正副主席,总参谋部正副总长,主持工作的总政副主任,以及军委和红军总部包括电台等人员。后梯队是中央政府机关、后勤、卫生等部门和老弱病伤人员。

整个中央红军左纵队在紫云县行军路线基本一致。4月13日,毛主席和军委前梯队,在陈赓和宋任穷率领的干部团护卫下,从长顺摆所进入紫云县境,当晚住在坝羊老凹塘,发了一个“万万火急”电报。4月14日,毛主席和军委前梯队、干部团,从坝羊急行军到猫营翁弄宿营,4月15日,他们从翁弄出发,到紫云县城吃中午饭,休整后,赶往火花甲西,在那里宿营,4月16日,从甲西赶往原紫云县播东,同一军团、军委后梯队会合,整个左纵队都在播东住了一夜。4月17日,左纵队一分为二,一军团和军委纵队后梯队,赶往望谟者坪渡口,去抢渡北盘江,进入安龙县境。

毛主席所在的军委纵队前梯队,则翻山越岭赶往镇宁简嘎纳孝,当天下午到达纳孝村。村里几间旧房子,成为中央红军渡北盘江的军委临时指挥部。毛主席和周恩来、朱德、王稼祥等军委领导,就在世界上最简陋的统帅部,运筹帷幄,开展紧张的渡江部署工作。作战参谋汇报各军团所在位置,以及两个先遣团架浮桥情况,军委二局曾希圣局长,汇报了侦听破译国民党军队围追堵截的位置,军委领导们根据汇报敌我双方情况,认真分析研究,形成军委命令,通过二局的两个电台(红军总部仅有的通讯电台)发给各军团,要求各路红军按军委命令,18日渡过北盘江。需要指出的是,中央军委发出第一个命令的电报,时间已是晚上8点。军委第一个电报发出后,领导们才吃晚饭,吃完后又赶到指挥部。几个小时后接近深夜,二局局长曾希圣急匆匆赶来,汇报刚破译的国民党军队的动向,毛主席和军委领导们又赶紧开会商量研究,形成决策命令后,紧急向各军团发了个"万万火急"电报,再次向各军团部署渡北盘江的有关任务。可以说,军委前梯队到纳孝后,毛主席和军委领导夜以继日,夜不能寐!因为,整个中央红军必须在18日,全部渡过北盘江,才能打破敌人在安顺夹击围歼红军的妄想。毛主席和军委领导在纳孝村虽只有半天一夜,但分分秒秒都决定着中央红军能否顺利渡过北盘江,决定着两万多红军的安危!纳孝小村子,那间简陋的房子里,中革军委作出了抢渡北盘江的战略决定,连夜发了两个“万万火急”电报。可见,当时的情况十分紧急,险象环生!

毛主席和军委通宵达旦指挥中央红军速渡北盘江,为半个月后红军抢渡金沙江提供宝贵经验,也是毛主席四渡赤水后的又一杰作!

4月18日,毛主席和军委纵队前梯队,从纳孝赶往白层,渡过北盘江到贞丰县城,同红三、五军团会合。

历史应该记住这一天:1935年4月18日,中央红军左右纵队,全部渡过北盘江!蒋介石妄图在安顺一带夹击、围歼红军的阴谋破产了!

三、考证毛主席长征过安顺的六天五夜

中央红军长征过安顺,知道的人很多,但毛主席长征过安顺,知道的人极少,可以说是微乎其微!

究其原因,当时国民党军队从几面对红军围追堵截,在紫云、镇宁、黄果树、关岭一带形成半包围圈,只有紫云与镇宁的崇山峻岭,是通往北盘江的唯一通道。中央红军只有急速行军迅速经过安顺,去渡北盘江,才能甩开敌人的围追堵截,直插云南巧渡金沙江。所以,红军长征进入安顺,每天都是上百里的急行军,没有最重要的战斗,没有最重要的会议,红军重要将领彭德怀、杨尚昆、宋任穷、杨成武、耿飚等的回忆录,对这一段历史,作墨不多,也没有提到毛主席长征过安顺之事。就连毛泽东年谱,也只记载到4月11日,就跳到4月18日。当时和毛主席随军委纵队长征的周恩来、朱德、王稼祥、博古等人的年谱,也没有过安顺的记录,也就看不到毛主席在安顺的记载了!

还有,对于中央红军长征,几十年的回忆文章、文艺作品包括电影电视剧等,都是围绕十二个重要时间节点或重要事件:告别瑞金、突破四道封锁线、突破乌江、攻占遵义(遵义会议)、四渡赤水、巧渡金沙江、抢渡大渡河、飞夺泸定桥、爬雪山、过草地、陕北会师、会宁会师这十二个重要事件,叙述、描写和再现,大家耳熟能详。毛主席和军委纵队四渡赤水之后,到巧渡金沙江之前,顺利经过安顺渡北盘江这一段重要历史和环节,缺少记载和描述,也就很少有人知道和了解!

中央红军过安顺,是中央红军长征368天之重要环节,是既惊心动魄,又平安顺利的"紧急穿越"。中央红军佯攻贵阳,突然折向安顺方向急行军,蒋介石也逐渐发现红军要渡北盘江去云南,赶紧调军队围追堵截。吴奇伟、周浑元两个中央军纵队,黔军王家烈纵队,滇军孙渡纵队,四个纵队十多万人在紫云、镇宁、黄果树、关岭、郎岱、晴隆形成包围圈,妄图在安顺一带夹击红军,将红军聚而歼之。此时此刻,不可谓不惊心动魄!

毛主席是卓越的军事家、战略家,凭着高超的指挥艺术,率领中央红军从“包围圈”唯一通道——紫云和镇宁之间的崇山峻岭、原始森林,紧急穿越六天五夜,避开了与国民党大部队交战,艰难却又顺利地渡过北盘江,跳出了国民党的夹击和包围,往兵力空虚的云南前进,实现了中央巧渡金沙江与红四方面军会合的战略意图。

安顺,平安顺利之意,对中央红军长征来说,也是一块福地。倘若中央红军不在4月18日全部渡江,国民党军队缩小包围,封锁北盘江,在安顺一带同中央红军决战。国民党军队十多万人,红军仅有两万余人,敌强我弱的形势,对红军不利,也可能是第二个湘江之恶战,后果不堪设想。因为红军长征过安顺,没有召开重要会议,没有与敌人大战恶战,所以,有关长征重要的史料书籍、回忆录,还有那些文学作品,就很少甚至没有提到红军长征经过安顺六天五夜这段闪光的、值得缅怀的重要历史。

中央红军长征一路征途,有很多大仗恶仗,伤亡多损失大,对红军来说是不幸的。但这些伤亡很大的战役战斗,又成了闻名于世的重要事件(比如湘江之战、土城之战)和纪念地。

毛主席决策指挥有方,红军将士不畏困难急行军,安顺人民群众拥护支持,这三个重要因素,使红军长征过安顺虽然惊心动魄,但最终平安顺利,按计划渡过北盘江。六天五夜没有大仗恶仗,没有生死博斗,没有列入长征史上的一系列重要事件,知道这段历史的人不多。但,从某种角度上讲,红军长征顺利过安顺,更有特殊意义。平安顺利前进,比坎坷折腾、比生死搏斗、比大量伤亡,堪称幸事!从这个意义上说,可谓“安顺不名红军幸”!

没有记载并不意味着毛主席长征没有经过安顺。中央主力红军长征要全部过安顺去渡北盘江,作为党和红军最重要的领导人毛主席,三人军事小组最重要的决策者,怎能例外呢?道理上说不过去啊!

红色资源,一靠挖掘,二靠宣传!2022年初开始,我同市委党史研究室的同志,致力于考证研究毛主席长征过安顺六天五夜这段重要历史。我们翻阅了上百本红军长征的书籍史料,查阅大量红军电报、中央领导年谱、重要将领的日记、回忆录等,经过认真梳理,严谨考证,抽丝剥茧,终于寻觅到毛主席长征过安顺六天五夜的光辉足迹!

我们考证的重要依据有五点:一、毛泽东年谱。年谱记载,遵义会议后,毛主席随军委纵队行军宿营,1935年3月中旬后,军委纵队分为前后梯队,毛主席一直随前梯队行军宿营。

二、军委电报。电报中专门指定军委前梯队在安顺几个行军宿营的地点:老凹塘、翁弄、甲西、播东。毛主席既然在前梯队,他一定就驻在安顺的这些地方。

三、伍云甫日记。伍云甫是军委三局政委,分管无线电通讯。长征途中,毛主席和军委领导,白天晚上,离不开电台和电台人员,靠电台了解敌我两方面情况,指挥各军团行军作战。既然伍云甫是电台负责人,自始至终跟随在毛主席身边,他的日记,可以见到毛主席的行踪。伍云甫在日记中记载:4月13日,驻紫云坝羊老凹塘,4月14日,驻紫云猫营翁弄,4月15日,驻紫云火花甲西,4月16日,驻原紫云县播东,4月17日,驻镇宁简嘎纳孝,干部团住岜怀,4月18日,到白层渡过北盘江。毛主席长征在安顺境内的行军宿营,就是这五个地点,准确无误!

四、毛主席身边红军将领的回忆录。长征时,红军总部只有两部电台收发报,两个电台负责人分别是罗若遐和刘寅,还有电台报务主任陈士吾。他们在回忆录中,记述每天同毛主席和军委领导行军宿营在一起,为领导们收发重要电文。

五、红军干部团。干部团政委宋任穷在回忆录中写道,长征途中,干部团主要职责是保护毛主席和党中央、中央军委的安全。红军电报中,干部团每天都同毛主席所在的军委前梯队在一起。伍云甫日记中也是这样记载的:1935年4月17日,他和军委前梯队驻镇宁简嘎纳孝,“干部团驻岜怀”。讲清楚了护卫党中央及领导的”御林军"——红军干部团驻扎岜怀。纳孝村与岜怀村,仅隔一条小河。

毛主席和中央红军长征过安顺六天五夜,留下了光辉的足迹,留下了许多值得挖掘的红色故事,留下了重要的军事文献(现在掌握的红军电报,有七八份),是安顺最宝贵最重要的红色资源。

习近平同志说得好,用好红色资源,赓续红色血脉。我们安顺人,要挖掘好、保护好、宣传好、利用好毛主席和中央红军长征过安顺这个重要的红色资源,让更多的人知道,安顺这块土地不仅是生态的绿色的,更是革命的红色的!

打开阳光的心态

——读梁晓声《自白》有感

□王思霖

著名文学家梁晓声写的《自白》一书,放在书柜已经有很长时间了,由于种种原因一直没能静下心来仔细读完,此次单位开展读书活动,要求读完后写一篇读后感。这种情况下才想起这本书来,一股作气在规定的一个月时间内看完,掩卷后有“书非借不能读”之感,非要以一种特别的方式,才能重拾买了很久的书籍仔细品读。

梁晓声是我国著名作家,是一名高产作家,但说来遗憾,其生平,本人知之不详,前段时间,中央电视台一频道黄金时段热播的电视剧《人世间》,就是根据梁晓声同名小说改编的,看了两集被剧情深深吸引住了,一股脑儿将该剧追完,感觉其笔下的人物栩栩如生,具有鲜明的时代感和深厚的人性温度,把普通人的喜怒衰乐刻画得入木三分,人世间的美丑假恶善跃然于心间,触动人心,直抵心灵。因此,触动自己想要读一下他的书,还好平时收得有几本,于是《自白》成为读书月的首选书目。

《自白》是梁晓声将自己各个阶段(该书收录其上世纪七十年代至九十年代的记忆)所经历的难忘故事亦或是难忘的事件记录下来,并加以文学语言叙述成文的作品。其以时间为主线,以故事或事件为“珍珠”,用主线把珍珠串起来,成为一本时代脉络、情感脉络很清晰的自选集,读后便对作者以及那个时代有所知晓。更引发了一场思考:在一个弟兄姊妹较多、负担很重的东北农村贫困家庭出生的梁晓声,是怎样成长为我国著名的作家、文学家的呢?掩卷之后存有三点感慨。

第一,人的成长,一半靠命运一半靠努力。梁晓声成为著名作家、我国少有的高产作家、矛盾文学奖得主,著书立说上千万字,不是天生注定的。读小学时,由于哥哥在外读高中,他既要读书又要带弟弟(患精神病)和妹妹,经常逃课帮母亲干农活和家务,父亲长年在外工作,收入微薄且管不了家。家里主要劳动力仅有母亲一人,他很小就在这种艰苦环境中摸索磨炼,命运曲折、令人喟叹。小学四年级时,因学校迎接卫生检查,班主任看梁晓声(当时他名叫梁绍生)一身脏衣服,头上长满虮子,“就像撒了一脑袋大米样”叫人恶心,就让梁晓声回家躲几天来后再来上学,其自尊心被狠狠抽打,哭着就往家里跑,发誓不再回校上学读书了。好在他的小学语文老师知道后,及时追回并与班主任吵了一架,才留下梁晓声继续在校读书。之后,他各科学习成绩直线上升,语文尤其优秀,这得益于梁晓声对语文老师发自内心的感激和敬仰,得益于他善讲故事且记忆力超强。而目不识丁的母亲自小对他进行文学启蒙,特别是在举家困难的情况下,母亲毫不忧豫拿出两元钱,给他买了当时最想读的小说《红旗谱》,母亲的支持与鼓励,让他埋下了成为文学家、故事家的梦想。要知道他的母亲当时在乡办企业里,起早摸黑一个月才能挣三十元钱,平均一天只挣一元,能支持梁晓声花钱买小说,那是多么的不易啊!初中毕业后,梁晓声赶上了“上山下乡”的时代,当起了知青,在时代的航船上,预知不了会有什么样的未来。但有一点是肯定的:那就是,只要不断汲取知识的阳光雨露,心便会越来越敞亮。他坚信,任何时候知识都不会过时,文字能力较强且勤奋的他很快从知青连队调到了团队宣传组,参加了师部组织的文学讲习班,一步步向文学的殿堂靠近,再后来被复旦大学中文系到地方招生的老师看中并破格录取,毕业后分配到国家文化部下属的事业单位北京电影制片厂工作,再后来又调到北京儿童电影制片厂当了领导。他一路走来,故事很多,总结起来是一句话:人生一半靠打拼,一半靠命运。二者缺一不可。

第二,在时代的巨轮面前,我们都是一粒尘埃。个人的命运是离不开时代的,唯有保持初心,把握时代、顺应潮流,才不会被无情抛弃。一个时代有一个时代的形态,一个时代有一个时代的使命,每个人都微乎其微。唯有顺应之、适应之,真正做到居安思危顺势而行,才会不被时代所抛弃,才能健康顺利地生存。梁晓声当知青时,仅有初中文化,根本没想过会上大学,更没想过会在首都北京工作和安家立业。在那个时代,许多人被时代的大浪打翻,淹没在洪流之中,唯有潜心辛勤耕耘的人,才能最终收获努力的成果,成为时代的弄潮儿。梁晓声、王安忆、叶辛、张辛欣、张承志等,作为知青文化的代表作家,成长之路何其坎坷,在现实面前被残酷地抽打得体无完肤,经历了千锤百炼及无数次跌倒又爬起,百炼方为成钢!哪有什么岁月静好,无非就是烈火重生时的光芒。

第三、心向阳光,便时刻感到温暖。汪国真说:逆境,可用来磨练意志,顺境,可用来发展事业。顺风顺水的时候,不妨多做些有益的事,去大胆开拓和勇敢尝试,尽可能多地创造人生价值。只有这样,当逆境到来时才会少些后悔和惋惜。当难遂人愿,就在属于自己的时间里多看些书,多历练心志和筋骨。古人言:书尤药,可以医愚。往往由于我们的格局不够宽广,眼界不够远大,受困于茫然无知。很多时候,最大的困难不是物质匮乏,而是心灵的贫困。心态好了,人生就轻松了。很多时候,真正阻挡我们的只有自己,有些团难很难逾越,但更难越逾的是我们在困难面前一筹莫展,以及直面选择时患得患失。我们需要改变的,是看待事物的方式,想看到阳光,就得回归自然、回归当下,专注于现实本身,少些忧思和顾虑。唯有锐意进取,才会迎来机会,使逆势变成助攻,这就是人生大智慧。

想要无忧无虑只为理想活着,很难!现实会让人遇到各种坎坷。披荆斩棘、殊死一战是一种勇气,但能够乘风破浪顺势而为,更是一种难得的清醒。人生自如,离不开心底那份松弛。有些人常常被别人的生活所牵引,心里装下的都是别人的看法,唯独没有自己的空间。心存阳光,一切都柳暗花明。梁晓声无论是在上小学时,还是在上山下乡时,以及后来在上复旦大学或是初到北京工作时,都有过想半途而废、放弃纷争和眼前烦恼的艰难选择时刻,也都是通过老师、朋友帮助,或自己静思之后,才打开心灵之窗迎接挑战。阳光的心态一经打开,便会感到仍有很多重要的事在等着我们,那不仅是期待,也是一种使命,更是人生的意义所在。始终坚信,阳光所到之处,便是温暖和灿烂。

多读一些好书,好似多接受一缕阳光,除了感受到温度之外,还有人生的广度深度厚度;多读一些书,才知道,荡涤心灵、告别浅薄,是人生历程中持续向上登攀的应有之义。

记住他们的名字

□王家鸿

王若飞在狱中

1931年11月 西北的一场沙尘暴

与罪恶深度合谋

一个刚从苏俄落脚大漠的革命者

在包头泰安客栈 落入虎口

五年炼狱般的铁窗生涯

酷刑 饥饿 严寒 与疾病

比风沙更猛烈 反复穿过

这条汉子的骨缝

却没能把他击垮

漫无边际的雪

把归绥监狱埋得越来越深

他把刚从共产国际带回来的

种子 也藏得更深

无论军警如何卡住喉管

休想撬开他用忠诚守护的秘密

他的骨头 硬过所有刑具

硬过吃人的制度和法律

脚镣可以锁住躯体

却锁不住飞度关山的魂魄

法庭 是他揭露丑恶的战场

监舍 是他宣传真理的讲堂

他教难友识字 眺望新的黎明

他让同志 把坚定的信仰抱得更紧

他一手压住胃痛 一手高高擎起

明亮如炬的灯盏

黄齐生故居

在幺铺青源村一座古老的四合院

我看到一个满身风尘的人

文采飞扬 用浓重的安顺口音

与历史激动地交谈

从饭夫走卒到风云人物

他们的话题 都与一个民族的命运

密切相关

这个上下求索 满腹经纶的人

须髯飘飘 诗仙般狂放

一身长袍 包裹不住

江河般汹涌的激情

为治好一个国家的病痛

他把贵州的学子 送到日本和欧洲

带回革命的良方

他是孙中山 蔡和森的知音

他是陶行知 黄炎培 李公朴和郭沫若的至交

更是毛泽东点赞的

我党患难与共的挚友

最值得称道的

是他呕心沥血扶植一株幼苗

使之茁长为革命的参天大树

陆瑞光纪念馆

据说换乘六匹马才能到达的地方

叫六马

当年我到那里搞扶贫

宣传党的民族政策

漫山红得令人心碎的杜鹃

仿佛仍在滴溅先烈的血

让我想起一个叫做

陆瑞光的名字

醉倒在迷蒙而悲怆的岁月

六马山槽沟壑纵横 人罕烟稀

我曾寻访 弄染这个小小山寨

一支钢铁的军队

如何与一个布依汉子率领的草根

结下盟约 杀猪饭和便荡酒

如何让一个伟大的党

悟出了新的道理

至今这个被乡民亲切地叫做陆麻二的人

铁骨铮铮的汉子

除暴安良 怀抱大义

当他接过红军的旗帜 枪支与火种

就一心跟党走到底

直到用炽热的血 染红了

一段革命传奇

上一篇:

紫云火花: 产业兴旺绘新景

2023-10-13

上一篇:

紫云火花: 产业兴旺绘新景

2023-10-13

下一篇:

亚东制药生产建设项目稳步推进

2023-10-13

下一篇:

亚东制药生产建设项目稳步推进

2023-10-13