今年,是红军长征出发90周年。贵州,是红军长征活动时间最长、活动范围最广的省份。《“90后”对话“90后”》主题报道,通过贵州20世纪90年代出生的青年和90岁以上的老人的对话,追忆长征故事,传承长征精神,激励我们不忘初心、继续前进,走好新时代的长征路,把中国式现代化的宏伟蓝图变成美好现实。

“我叫黄珊,四渡赤水纪念馆一名90后讲解员,是一名地地道道的习水人。”

“我叫袁泽善,习水县土城镇人,今年92岁,1953年参军。”

赤水河畔,水波荡漾,岁月悠悠。

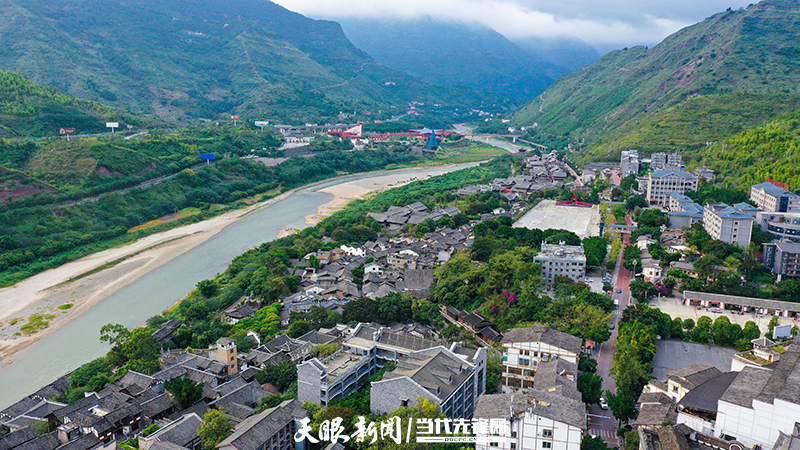

俯瞰土城古镇

一场关于两代“90后”的传承对话在这里展开。

1935年1月,中国工农红军长征到达土城,在此打响了惨烈的青杠坡战斗,拉开了“四渡赤水”的序幕。

然而在当年,赤水河土城段河面约200米宽,流速较快,要想顺利渡过赤水河难度非常大。于是,红军决定在赤水河上架设浮桥。

当年红军长征用门板搭浮桥的河面上,建起了一座铁索吊桥,方便游客参观游览

若要搭浮桥,船可以租,但哪有哪么多木板?

“红军进入土城以后,不拿群众一针一线,还给老百姓分粮食和盐巴。后来红军要过河,没有材料,老百姓就把自家的门板、床板拆下来给他们搭桥渡河......”谈到红军过土城,袁泽善老人滔滔不绝。

红军搭浮桥用的门板

由于红军纪律严明,深得民心,土城镇上的百姓都愿意帮助红军,纷纷将自己的绳索、木头借给红军,甚至把自家的门板拆下来借给红军搭浮桥,让红军全部安全地渡过了赤水河。

红军搭浮桥用的棕绳、竹纤绳

“毛泽东、周恩来住居”“红军总司令部驻地”“青杠坡战斗遗址”……如今的土城,处处都能看到红军长征留下的足迹。

毛泽东、周恩来住居

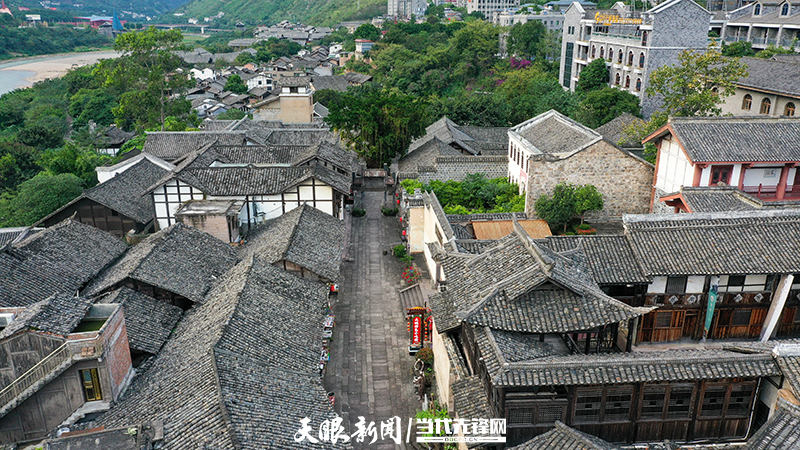

沿街而行,一座黔北民居风格的建筑格外亮眼,这便是四渡赤水纪念馆。在这里,一扇门板、一枚铜钱、一把步枪……每一个物件都诉说着红军与土城人民深厚的军民鱼水情。

俯瞰土城古镇街道

作为土生土长的习水人,讲解员黄珊就是听着红色故事、沐浴着长征精神长大的。“现在,我想把土城的红色故事讲给更多人听。”

“袁爷爷您看,这个地方展示的就是当年红军来到咱们土城开仓分盐的场景。”四渡赤水纪念馆内,黄珊一边走一边向袁泽善老人介绍:“这个场景就是以青杠坡战斗为原型的情景再现,让观众朋友们来到展厅,可以生动地去了解当时的这场战斗。”

黄珊向袁泽善老人介绍以青杠坡战斗为原型的情景再现

随着时代的发展,如今的四渡赤水纪念馆,展览陈列采用了文字、图片、实物相结合的方式,综合运用声、光、电等技术手段,生动再现了中央红军四次飞渡赤水河,摆脱敌军围追堵截的全过程。

黄珊向袁泽善老人介绍数字化展示

近年来,为推动当地红色文化的保护传承,习水县土城镇利用四渡赤水红色文化遗产,探索出一条“红色文化+旅游”的发展之路。同时,通过打造研学基地、开发红色教育培训课程、拓展红色故事讲解、开发文创产品等方式,进一步带动当地旅游业发展。

四渡赤水纪念馆

游客在四渡赤水纪念馆拍照留念

“我是家乡红色旅游发展的受益人,家乡的发展我深有感触。”黄珊表示,未来,自己也将继续在工作岗位上讲好红色故事,传播好长征精神。

岁月如梭,如今的土城,变化翻天覆地,但关于红军的故事和记忆,永远镌刻在这片土地上,穿越历史,熠熠生辉。

来源:天眼新闻

上一篇:

共饮珠江水 贵州澳门“山海情深”

2024-12-20

上一篇:

共饮珠江水 贵州澳门“山海情深”

2024-12-20

下一篇:

这就是村超|站上赛场,每个人都是明星 This is Village Super League 丨 E...

2024-12-20

下一篇:

这就是村超|站上赛场,每个人都是明星 This is Village Super League 丨 E...

2024-12-20