世界自然遗产地梵净山。李鹤摄(贵州图片库发)

优良生态环境是贵州最大的发展优势和竞争优势。贵州全力谱写生态与发展相互交融的和谐乐章,把生态保护放到重要位置,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,坚持生态优先、绿色发展,深入实施大生态战略行动,加快推进国家生态文明试验区建设,筑牢长江、珠江上游重要生态安全屏障,切实为人民群众提供更多优质生态产品和优美生态环境。

绿色不仅是贵州的底色,更是贵州产业发展的强大竞争力。“十三五”时期,贵州绿色经济占比达到42%、数字经济增速连续五年全国第1、森林覆盖率达到60%、世界自然遗产总数全国第1、旅游业持续井喷……绿水青山已成为贵州的靓丽名片。进入“十四五”,贵州提出要把“绿色+”融入生产生活各领域,让好生态成为贵州经济社会高质量发展的强大引擎。

贵阳贵安

争创绿色金融示范区

借助金融“活水”,助力绿色项目建设。日前,贵州举办关于金融机构支持“强省会”行动座谈会暨贵阳贵安绿色金融项目签约仪式,11个项目,包括贵阳轨道交通3号线、清镇市农村环境综合整治PPP项目、贵州嘉盈新能源锂电池产业基地项目一期等现场签约,签约金额约150亿元。

“绿色金融不仅对经济调结构、转方式和促进生态文明建设具有重要意义,更可促进环境保护及治理,引导资源从高污染、高能耗产业流向理念、技术先进的产业。”贵州财经大学贵州绿色发展战略高端智库金融学教授王作功说,绿色金融就是通过对社会经济资源的引导,促进社会可持续发展。

贵阳贵安是全国首批绿色金融改革创新试验区,试验中,找定位、勇探索,以绿色金融改革创新发展推动供需两端结构性改革为总体要求,狠抓多层次绿色金融体系、政策支持体系、产品创新和服务体系建设,探索出了一条具有特色的绿色金融改革创新道路。

为筑牢绿色金融发展基础,贵阳市金融办与贵安新区金融办积极夯实绿色项目储备,共建贵阳贵安绿色金融项目库,探索建立绿色项目“申报、评审、匹配金融支持、推进项目落地”的工作机制,组织贵阳贵安相关单位和平台公司积极申报绿色项目,包括绿色能源、清洁交通、绿色建筑、生态环保及资源循环利用等行业领域申报项目230余个,拟计划融资金额约2300亿元。

多措并举,绿色金融各项指标逐步向好,绿色信贷投放规模逐年上升,绿色金融发展成绩亮眼。据不完全统计,截至目前,贵阳绿色贷款余额1691.07亿元,贵安绿色贷款余额126.28亿元,贵阳贵安绿色贷款余额占全省52%左右;绿色保险覆盖面不断扩大,2020年新增绿色保险保费收入约9606万元;累计发行绿色债券3个,累计发行规模32亿元;绿色金融债券累计发行130亿元。

贵阳市相关负责人介绍,接下来,贵阳、贵安金融办还将深入践行“高端化、绿色化、集约化”发展理念,积极谋划,通过完善绿色金融工作体制机制、加快绿色项目储备、对标对表抓好工作落地,为争创绿色金融示范区培植更加强劲的动力,不断提升绿色金融发展新能级。

梵净山景区

发展与生态同保护同规划

“环境变干净了,规划更合理了,景区真是大变样!”上海游客陈红容5年前到过梵净山,“那时景区云梯很陡,路又窄,还没开始爬,看着脚都发软了。”

“今年再来,万步云梯有了新的名字——梵净山健身步道。”陈红容说,“许多路段都进行了加宽、加固,休整、供给、医疗救助站点也焕然一新,还多了游客休息观光平台,增加了不少标识标牌。”

坚持人与自然和谐、经济与生态相融的“绿色之路”,梵净山景区将发展与生态同保护同规划。2018年7月,成功列入《世界遗产名录》,遗产地面积402.75平方公里,包括梵净山国家级自然保护区、印江洋溪省级自然保护区北部核心区以及东北部国家公益林三个区域,并形成一个连片整体,边界完全重合。遗产地外围还有372.39平方公里的缓冲区。

“为加强梵净山生态环境、自然资源和生物多样性保护,规范资源利用,促进生态文明建设,2019年1月1日,《铜仁市梵净山保护条例》正式施行,提出生态优先、绿色发展、统一管理、共抓保护、科学规划、永续利用的原则,明确梵净山实行分区保护管理,划分一级保护区、二级保护区、三级保护区。”梵净山国家级自然保护区管理局相关负责人介绍,同时还出台了《铜仁市锦江河保护条例》等地方性法律法规,进一步筑牢了梵净山生态文明建设法律底线。

据了解,自梵净山申创5A以来,就全面启用“全网实名制分时段票务系统”和“人脸识别系统”,在全省建立了首个“双重安检”系统,提高了游客的购票效率。同时严格执行“区内游、区外住”原则,禁止游客滞留景区过夜,垃圾当日清理、当日出山。此外,还对梵净山区生态旅游区的游客最大承载量、瞬时承载量和对资源、环境的影响等进行评估,为更加科学管理梵净山生态游提供了依据。

2021年春节,梵净山景区接待游客4万多人次。

贵州泉

从“一瓶水”到一条产业链

贵州泉饮用水生产线。

“2020年,在新冠肺炎疫情防控的特殊情况下,营收同比增长12%。”日前,在贵阳市白云区经济开发园区贵州泉天欣实业有限责任公司(简称“贵州泉”),该公司副总经理游宁说,“取得这样的好业绩,全靠‘千企改造’助力。”

无菌厂房整洁明亮,生产设备全自动化,制水、灌装车间见不到几个人。从制水到灌装,从包装到搬运,每一个环节有条不紊,秩序井然。“借力‘千企改造’,2020年9月,二三期项目建成投产,全年新增天然饮用水产能30万吨左右。”游宁介绍,在省工业和信息化厅等部门支持下,公司现在的制水、灌装设备均达到国际先进水平,整个工艺流程实现全电脑化自动控制,通过先进智能化的设备和工艺技术,有效提高了生产能力,保证了产品品质,还降低了生产能耗,“现有桶装水生产线2条,瓶装水生产线2条,大包装饮用水生产线1条。”

贵州泉生产车间一路之隔,有一栋标准厂房。这是打造“多彩贵州水”品牌建设的配套项目——贵州苏洪实业有限公司饮用水饮料灌装生产设备项目。不远处还有贵州双卓塑料包装有限公司塑料包装生产基地项目,该项目已于去年9月22日建成投产,也是“多彩贵州水”产业链上的一环。

“我们与贵州双卓塑料包装有限公司签有瓶坯、瓶盖供应合作协议。”游宁说,“产业链上游配套企业聚在一起,省了不少成本。”

“过去我们讲‘转型升级’一般指企业内部技术改造,贵州泉从‘一瓶水’延伸到一条饮用水产业链,这算是更高层次的‘转型升级’。”公司董事长廖铁松表示,市场的竞争不再是单纯的企业之间的竞争,更是产业链之间的竞争,贵州泉将依托产业链优势,加大对省外市场的开拓力度,聚力把贵州原生态的天然饮用水推广到全国乃至世界。

贵州磷化集团

磷石膏实现产消平衡

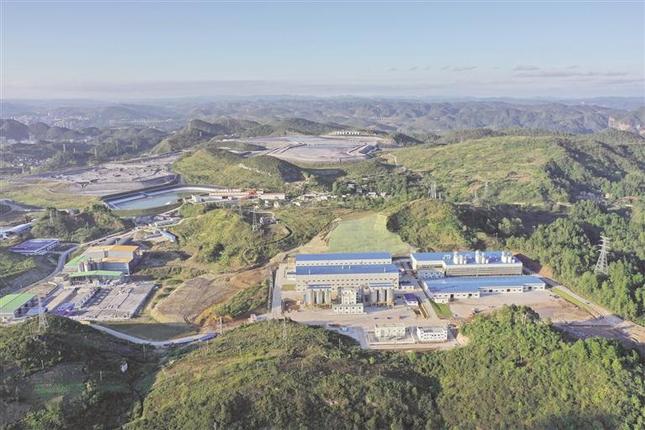

福泉马场坪工业园区,一座“磷石膏大山”正一天天变小。

这些沉积的废渣变成了轻质、隔音、防火、保温、节能、环保的建材。

贵州磷矿资源丰富,磷化工产业体系完备。但磷石膏的综合利用一直是制约磷化工行业高质量发展的瓶颈问题。其堆存不仅占用土地、花费大量处置资金,还存在环保安全风险。

守住发展和生态两条底线,磷石膏综合利用迫在眉睫。

“以渣定产”实现磷石膏“产消平衡”。2018年初,贵州在全国范围内率先提出按照“谁排渣谁治理,谁利用谁受益”的原则,将磷化工企业消纳磷石膏情况与磷酸等产品生产量挂钩,减少磷石膏堆存,倒逼企业走上绿色转型和综合利用之路,确保全省磷石膏新增堆存量为零,并逐年消纳已有存量。

作为全国磷化工行业龙头引领企业,贵州磷化集团近年来整合内外资源,从磷石膏建材、磷石膏制酸及磷石膏改良盐碱土壤等方向着手,不断提升磷石膏利用处置率——从2018年的65%提升至2019年的91.8%,2020年更达到104.4%,当年产生磷石膏当年消纳完毕,磷石膏资源化价值化利用取得了明显成效。

当前,贵州磷化集团已形成石膏粉及配套的石膏砂浆、石膏墙材等产品生产能力,对应可消纳磷石膏320万吨,加上水泥缓凝剂、绿色工程等利用方式,已具备“产消平衡”的能力。

据介绍,磷石膏与天然石膏的主要成分都是二水硫酸钙,且贵州的磷石膏与省外特别是国外磷石膏相比,放射性超低,加上石膏先天的防火、隔音、轻质、保温隔热、无碳排放、呼吸调湿等优良属性,以及近年来行业在软化系数、强度等指标方面的技术攻克,磷石膏建材市场潜力巨大。

在贵州,“以渣定产”已催生出磷石膏综合利用产业链,随着综合利用的不断进步和突破,磷石膏“变废为宝”之路将越走越宽,磷化工产业绿色、创新、集约、高效发展未来可期。

来源:贵州日报

上一篇:

脱贫之后劲不松 勠力同心谋振兴

2021-03-02

上一篇:

脱贫之后劲不松 勠力同心谋振兴

2021-03-02

下一篇:

筑牢高质量发展的根基

2021-03-02

下一篇:

筑牢高质量发展的根基

2021-03-02